Daniel und die Wunderpflanze

Eine geführte KurzgeschichteEinleitung

Wunderschöne Schreibschrift

In der diesjährigen März-Ausgabe des Neologismus und auch auf dieser Website habe ich bereits eine meiner älteren Kurzgeschichten ausgegraben und in kommentierter Fassung veröffentlicht. Nach einem kurzen Blick in mein Archiv alter Kurzgeschichten ist mir aufgefallen, dass dort noch einige weitere Werke existieren, denen eine Einordnung gut zu Gesicht stehen würde. Und so soll dieser Artikel mit „Daniel und die Wunderpflanze“ eine zweite Kurzgeschichte beinhalten, durch die ich als Autor Sie als Leser führen werde. Wie gehabt ordne ich die Geschichte erst in ihren Entstehungskontext ein, darauf folgt die Kurzgeschichte selbst, nach der ich mich an die Interpretation selbiger wagen werde.

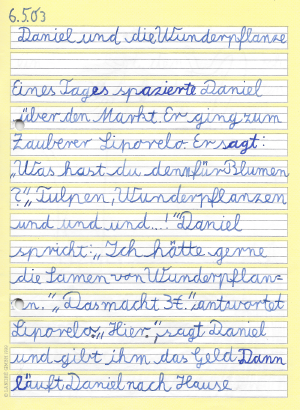

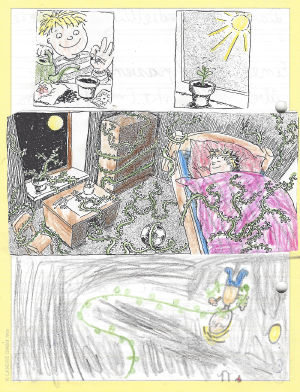

„Daniel und die Wunderpflanze“ ist eine Kurzgeschichte, die in der zweiten Klasse entstanden ist. Sie ist die letzte in einem so genannten „Geschichtenheft“, das auf der linken Seite Platz für Bilder bietet, und auf der rechten Seite Zeilen für Schreibanfänger. Die ersten vier Bilder der Geschichte waren als Kopien vorgegeben und mussten ausgemalt und eingefärbt werden. Dazu sollten die Grundschüler eine kurze Geschichte entwickeln und passend neben den Bildern aufschreiben. Die vorgegebenen Bilder lassen das Ende der Geschichte offen, weswegen weitere Bilder von den Autoren selbst zu ergänzen waren.

Im Folgenden nun die Kurzgeschichte in Begleitung einer Auswahl der Bilder.

Kurzgeschichte

Wunderschöne Gemälde

Eines Tages spazierte Daniel über den Markt. Er ging zum Zauberer Liporelo. Er sagt: „Was hast du denn für Blumen?“ – „Tulpen, Wunderpflanzen, und und und…!“ Daniel spricht: „Ich hätte gerne die Samen von Wunderpflanzen.“ „Das macht 3€“, antwortet Liporelo. „Hier“, sagt Daniel und gibt ihm das Geld.

Dann läuft Daniel nach Hause und pflanzt einen der Samen ein. Er gießt den Samen noch, und dann geht er schlafen. Plötzlich wächst die Pflanze riesig groß, packt Daniel und zieht ihn ins Wolkenschloss zu Gott. Dort bleibt er 1 Jahr. Aber er kommt nicht mehr herunter, denn er hat vergessen, die Blume zu gießen!

Da hat er eine Idee. Er ruft mit dem Handy die Bundeswehr an und die holt ihn nach einigen Versuchen wieder herunter.

Interpretation

Was möchte uns der Autor mit diesem kurzen Stück sagen? Meiner Meinung nach findet hier eine sehr vielschichtige Dekonstruktion von Gesellschaft und Religion statt, doch beginnen wir mit dem Anfang der Geschichte:

„Eines Tages spazierte Daniel über den Markt.“ Mit dieser eröffnenden Formulierung referenziert der Autor ganz klar die grimmschen Märchen und erklärt sehr direkt seine Absichten: Es geht nicht um eine realistische Schilderung von Ereignissen; vielmehr dominieren Metaphern und es gibt eine Moral. Zudem werden wir den Protagonisten bei seiner Abenteuerreise begleiten. Und diese beginnt, wie wir lesen, auf dem Markt.

„Er ging zum Zauberer Liporelo.“ Wir lernen hier, wieder märchentypisch, ein magisches Wesen kennen, das den Helden, wie wir später erfahren werden, mit Zaubergaben ausstatten wird. Doch im Gegensatz zu normalen Märchen, wo die Begegnung mit dem Magischen nicht vom Protagonisten initiiert wird, ist es hier Daniel, der direkt zum Zauberer geht, was für eine Emanzipation des Protagonisten vom märchenhaften Zufall spricht.

Der Name des Zauberers ist Ausdruck tiefer Gesellschaftskritik: Wir sehen auf den Bildern, dass der Protagonist Daniel noch ein Kind ist, und der Zauberer Liporelo ein erwachsener Mann. Dass sein Name dem Begriff Leporello so sehr ähnelt, kann kein Zufall sein. Leporello bezeichnet eine Basteltechnik: Ein langes, schmales Stück Papier wird mehrfach in entgegengesetzer Richtung gefaltet. Aus dem kleinen, so entstandenen Stapel aus Papier schneidet man nun die Silhouette eines Menschen aus, und wenn man das Papier wieder auseinanderfaltet hat man eine Kette der ausgeschnittenen Menschen, die sich gegenseitig an den Händen halten. Der Autor kritisiert hier, dass die Erwachsenen häufig so sind wie ein Leporello, nämlich alle gleich. Zudem erlaubt sich der Autor ein subtiles Wortspiel: Indem er statt „Leporello“ „Liporelo“ schreibt, versteckt er das griechische Wort „lipos“, was auf deutsch übersetzt „fett“ bedeutet, und wieder eine Kritik an unserer Gesellschaft ist.

Es folgt eine kurze Konversation darüber, dass der Zauberer auf seinem Marktstand offenbar Blumen verkauft. Die Geschichte wechselt hier vom Präteritum ins Präsens, um die Handlung direkter zu machen, im Kontrast zu den beiden einleitenden Sätzen in der Vergangenheit. Der Leser stutzt hier, weil er für gewöhnlich nicht erwartet, dass ein Zauberer Blumen verkauft. Dies ist eine weitere versteckte Gesellschaftskritik, die zeigt, dass Menschen sich beruflich natürlich so entwickeln können, wie sie wollen. Doch selbst eine abgeschlossene Ausbildung als Zauberer bedeutet keine sichere Arbeitsstelle in diesem Beruf, weswegen Liporelo Blumenhändler ist, um seine Familie zu ernähren. Wir lernen etwas über das Sortiment: „Tulpen, Wunderpflanzen, und und und…“ Die Auswahl scheint so gering, dass bereits nach zwei Blumensorten durch die Auslassung „und und und“ Diversität vorgetäuscht werden muss. Der Fokus liegt ganz klar auf den Wunderpflanzen und der Leser fragt sich, was wohl das Wunder sei.

Daniel tut das offensichtlich auch, und kauft die Samen der Wunderpflanzen in unbestimmter Zahl für „3€“. Dass dieser Geldbetrag etwas unglaubwürdig wirkt, ist wiederum Absicht. Eine naive erste Vermutung wäre, dass gerade Wunderpflanzen doch eigentlich wesentlich teurer sein sollten – dann fände die Geschichte hier jedoch bereits ihr Ende, da Daniel auch rein rechtlich höchstens sein Taschengeld zum Kauf verwenden kann. Für normale Pflanzensamen ist der Preis von 3€ jedoch auch etwas zu hoch. Hier kritisiert der Autor die Einführung des als inflationär wahrgenommenen Euros als Nachfolger der wertstabilen D-Mark.

Nach dem Kauf läuft Daniel nach Hause und pflanzt einen der Samen ein. Sehr schnell wächst die Pflanze, wie man es von den Ranken in Super Mario kennt, riesig groß, während Daniel schläft.

„[Sie] packt Daniel und zieht ihn ins Wolkenschloss zu Gott.“ Sehr überraschend und mitten im Halbsatz nimmt die Geschichte eine starke Wendung. Wie eingangs beschrieben, handelt es sich bei der Geschichte um ein Märchen, also muss viel metaphorisch betrachtet werden. Natürlich kann keine riesige Ranke dich hoch genug heben, dass du irgendwann bei Gott ankommst – das ist dem Autor durchaus bewusst: Nicht umsonst findet alles, was jetzt passiert, in Daniels Schlaf statt! Der Autor behält sich damit vor, dass alle Handlung ab jetzt eine Traumsequenz ist. Das passt zum Treffen mit Gott: In der literarischen Epoche der Romantik galt die „blaue Blume“ als unerreichbares Ziel, das höchstens in Träumen vom Protagonisten erreicht werden konnte – statt der blauen Blume wird hier Gott erreicht.

Zu dem nun eingeführten, religiösen Aspekt der Geschichte passt eine Formulierung ein paar Sätze früher: „Daniel spricht“, eine Formulierung, die man so häufig aus der Bibel kennt. Auch der nächste Satz, „Dort bleibt er 1 Jahr“, könnte (natürlich mit ausgeschriebener Eins) so in der Bibel stehen. Doch die tragische Wendung lässt nicht lange auf sich warten:

„Aber er kommt nicht mehr herunter, denn er hat vergessen, die Blume zu gießen!“ Das Ausrufezeichen am Ende des Satzes unterstreicht dessen zentrale Bedeutung für die Kurzgeschichte, weswegen ich bei diesem Satz etwas länger verweilen möchte – hier passieren mehrere wichtige Dinge gleichzeitig.

Zum Einen wird hier das mühevoll aufgebaute Gottesbild dekonstruiert: Offensichtlich ist der Himmel (und damit das Paradies) kein Ort, an dem man bleiben möchte – schließlich will Daniel wieder herunter. Vom Himmel würde man das eigentlich eher nicht erwarten. Allerdings kann Daniel ja gar nicht von Gott weg, weil die Pflanze eingegangen ist. Dass Gott ihm in der Situation auch nicht hilft, kann zwei Gründe haben, die der Autor nicht explizit nennen muss: Entweder Gott kann nicht helfen, was an seiner Allmächtigkeit zweifeln lässt, oder er will es nicht, was sein Gut-Sein hinterfragt. Egal welche dieser Alternativen, Gott hält nicht, was er verspricht. Dieses vielleicht sogar arrogante Auftreten Gottes wird durch seinen dekadenten Auftritt nur bestärkt: Ein Gott der Armen und Schwachen, der in einem Schloss wohnt, über den Wolken, abgehoben, weltfremd. Der Autor öffnet hier also das große Fass der Religionskritik, und warum Schlechte Dinge in der Welt passieren, trotz dass es doch Gott gibt, sehr eindrucksvoll und quasi beiläufig in einem halben Satz.

Den anderen interessanten Aspekt des vorliegenden Satzes bildet die mit „denn“ angeschlossene Begründung für das nicht mehr herunterkommen: Er hat vergessen, die Pflanze zu gießen, was die implizite Konsequenz des Eingehens der Pflanze mit sich trägt. Auch hier müssen wir versuchen, hinter diese offensichtliche, aber sehr oberflächliche Aussage zu blicken. Der Autor drückt hier sehr elegant Verlustängste aus. Daniel hat das Gefühl, schon wenn er kleine Aufgaben vernachlässigt, Kontakt zu seinem persönlichen Umfeld (bisher nicht erwähnter Familie und Freunden) nachhaltig zu verlieren, sich persönliche Ziele zu verbauen. Außerdem erweckt er Mitgefühl für den Protagonisten: So plötzlich, wie die Pflanze eingegangen ist, wie hätte Daniel etwas dagegen tun können? Interessanterweise stehen eben diese starken Verlustängste von Daniel im Kontrast dazu, dass er eigentlich (unseres Wissens nach) gar kein Umfeld hat, dass er verlieren könnte. So wurde bislang nie von Daniels Familie oder Freunden gesprochen, und sie haben sich auch nicht während seines unangekündigten, einjährigen Aufenthalts im Himmel mal sorgenvoll gemeldet – die Möglichkeit dazu hätten sie, wie wir später erfahren werden, immer gehabt.

Dieser vordergründige Widerspruch lässt sich meiner Meinung nach nur auf eine Weise auflösen: Daniel ist ein Waisenkind. Die Verlustängste hat er nämlich aus gutem Grund: Er hat seine Eltern bereits verloren und gibt sich zumindest teilweise die Schuld daran – eine durchaus natürliche Reaktion. Die Ranke wird damit zu einer Metapher für das System, von dem sich Daniel lieblos hin- und hergerissen und in immer neue Situationen gesteckt fühlt, die zwar auf den ersten Blick nicht schlecht sind (wie das Wolkenschloss bei Gott), aber hintergründig für Daniel nie ein Gefühl des „zu Hause Seins“ bieten können.

„Da hat er eine Idee. Er ruft mit dem Handy die Bundeswehr an und die holt ihn nach einigen Versuchen wieder herunter.“ Diese beiden letzten Sätze der Kurzgeschichte wechseln wieder interessant die Thematik. Im direkten Kontrast Gott-Mensch gewinnt der Mensch mit seiner militärischen Präzision. In unserer aktuellen, militarisierten Welt hat Gott keine Macht mehr über die ihm überlegenen Menschen, die ihn offensichtlich überwunden haben und gar nicht mehr benötigen.

Zugleich ist der letzte Satz aber auch eine atemberaubende politische Satire, die die Bundeswehr nicht nur zu einer auf Anruf von Privatpersonen verfügbaren Truppe macht – nicht viel besser als die Feuerwehr, die ein Kätzchen von einem Baum retten muss – sondern auch sehr direkt angreift, indem er ihre Leistungsfähigkeit in Frage stellt: „Nach einigen Versuchen“ ist hier offensichtlich eine satirische Untertreibung, die den Finger in die Wunde einer eventuell unfähigen, aber zumindest doch schlecht ausgerüsteten und damit ineffektiven Truppe legt.

Und auch ein letzter Aspekt verwundert den Leser: Nach einem Jahr Aufenthalt bei Gott – ohne Steckdose und Ladekabel – ist Daniels Handy immer noch ausreichend aufgeladen, einen Anruf bei der Bundeswehr zu tätigen. Dies ist ganz offensichtlich ein zynischer, vorausschauender Seitenhieb auf die moderne Smartphone-Branche, in der Akkus nur noch wenige Tage ausreichen.

Und damit sind wir schon am Ende der Kurzgeschichte, so dicht gepackt mit Dekonstruktion und Kritik an Religion, Gesellschaft und Politik, mit Referenzen auf Satire, Romantik und die Bibel. Zeit, uns wieder an den Anfang der Geschichte zu erinnern: Auf Basis der einleitenden „Es war einmal…“-Formulierung und weiteren inhaltlichen Aspekten sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es sich hier vornehmlich um ein Märchen handelt. Doch fehlt am Abschluss die übliche Schlussformel „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute“. Einerseits wäre es natürlich unsinnig von einem „sie“ zu sprechen, wo Daniel zum Ende der Geschichte immer noch ein einsamer „er“ ist; weil er das vielleicht alles gar nicht wirklich erlebt hat (wir erinnern uns an die Traumsequenz); weil er vielleicht nie glücklich wird leben können, in Anbetracht des Verlusts seiner Eltern und dem Umgang des Systems mit ihm. Aber andererseits dekonstruiert der Autor die selbstgewählte Textform hiermit sehr eindrucksvoll: Märchen kommen in der Regel mit einer klar definierten Moral daher, sie wollen unterhalten und bilden. Der Autor hinterfragt also somit, ob das in der Welt, in der wir leben, überhaupt möglich sein kann. Wie wir in der Kurzgeschichte gesehen haben, ist die Welt nie geradlinig und mit nur einer Lektion, die wir lernen können.

Dazu möchte ich am Schluss dieser Interpretation auch aufrufen: Die Welt ist nicht einfach, und viele Autoren haben das verstanden. Es ist immer sehr hilfreich, hinter die Oberfläche von Literatur zu blicken, um zu sehen, welche wahren Aussagen sie geschickt vor dem unkundigen Leser zu verstecken versucht.