East Side Story

Der Erzählung erster Teil“Go West, young man, go West. There is health in the country, and room away from our crowds of idlers and imbeciles.”

“That,” I said, “is very frank advice, but it is medicine easier given than taken. It is a wide country, but I do not know just where to go.”

Kapitel 1: „Go West, Young Man“

American Progress

Der Aufruf zum Aufbruch gen Westen stammt aus der Zeit, in der die Vereinigten Staaten von Amerika noch ein junges Land waren. Irgendwann in der Mitte des 19. Jahrhunderts geprägt, war er Werbung für einen Ausweg aus den überfüllten Städten Europas und insbesondere der Ostküste des neuen Kontinents. Die unbesiedelte Wildnis des Landes sollte mit Zivilisation gefüllt werden, eine Existenzgründung im Westen versprach den jungen Pionieren Land, und ein gutes Leben als Belohnung für erfolgreiche Arbeit – der amerikanische Traum.

Heute, wo der Wilde Westen weite Teile seiner Wildnis verloren hat, hat sich im vormals alten Europa immer noch ein Teil des Go-West-Geistes gehalten: Der American Dream vieler Europäer ist es heute, diesen verwandten, aber doch irgendwie fremden Kontinent zu besuchen. Denn, und da gilt das einleitende Zitat heute noch, Amerika „is a wide country“, egal ob in seinem Westen oder seinem Osten. Und so zieht es jedes Jahr fast 2 Millionen deutsche Besucher in die Staaten, die technisch gesehen genau eins tun: Nach Westen gehen.

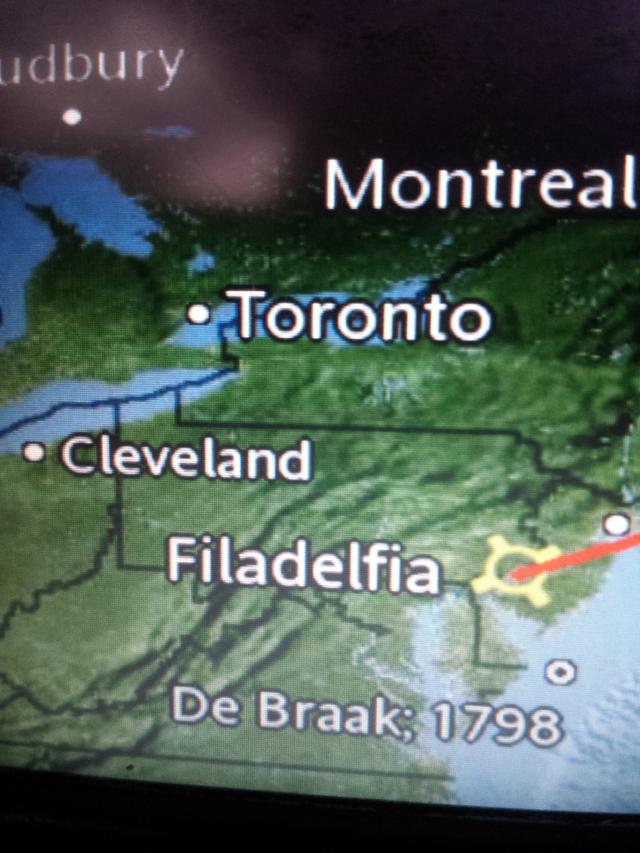

Als sich im Rahmen meines dualen Studiums die Möglichkeit ergab, für 3 Monate im Ausland zu leben und zu arbeiten, war auch mein erster Gedanke ein Ziel im Westen. Und nach einigen Monaten Vorbereitung und Planung stand irgendwann auch das konkrete Ziel fest: Ein kleiner Ort in der Nähe der Ostküste der Vereinigten Staaten: Newtown Square in der Nähe von Philadelphia, zufällig der amerikanische Hauptsitz meines dualen Ausbildungsbetriebs.

So soll mich also diese Serie, deren erster Teil Ihnen, werte Leserinnen und Leser, gerade vorliegt, auf meiner Reise begleiten, bis ich im November meinen Heimweg antrete. Ich möchte berichten von der anderen Seite des Teichs, von Kultur und Politik – und vielleicht auch von den Menschen, die hier leben.

Kapitel 2: „Hinauf und Hinaus“

Flughafen Frankfurt

Das laute Dröhnen der Turbinen kündigt den kurz bevorstehenden Start an. Ein Mann rechts von mir kauert sich ängstlich an die Schulter seiner Freundin. Eine beleibtere Frau weiter links drückt gelangweilt auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems an der Rückenlehne des Sitzes vor ihr herum – offenbar in Unwissenheit darüber, dass nicht ihr Bildschirm defekt ist, sondern dass ihr Film während des Startvorgangs abgeschaltet wurde. Eine andere Frau kaut nervös und heftig auf einem Kaugummi, als würde das alle Probleme der Welt lösen. Ich versuche, von meinem Sitz am Gang einen letzten Blick durch die Fenster auf den Frankfurter Flughafen zu erhaschen, als plötzlich die Beschleunigung des Flugzeugs durch den verstärkten Druck in den Sitz des Flugzeugs spürbar wird.

Während ich mich noch frage, warum dieser Druck eigentlich erst wenige Sekunden, nachdem die Triebwerke vollen Schub geben, spürbar wird, neigt sich die leer schon mehr als 100 Tonnen schwere Stahlröhre gen Himmel; und das Rumpeln der Räder auf dem Asphalt der Startbahn endet abrupt, als sich die Maschine vom Boden erhebt. Und schon wenige Minuten später sind wir hunderte Meter über der Erde auf unserer 700 Stundenkilometer schnellen Reise Richtung Westen.

Der Captain erklärt uns das Offensichtliche: Wir sind gestartet, und irgendwann im Laufe des etwa achtstündigen Fluges werden Nahrungsmittel und Getränke serviert. Die Frau mit dem Bildschirm ist froh, dass ihr Film weiterläuft, und spult probeweise ein paar Minuten vor und zurück, bevor sie sich doch für Musik entscheidet. Ob der Mann an der Schulter seiner Freundin beim Start ohnmächtig geworden und noch nicht wieder zu sich gekommen, oder schlicht eingeschlafen ist, kann ich nicht beurteilen.

Die Konstrukteure haben sich bei der Konzeption der Klimaanlage des Flugzeuges wohl folgendes gedacht: Acht Stunden ist schon eine lange Zeit in der Luft; es gibt doch diese Idee des Kryoschlafs, der das Leben von Menschen verlängert – wir frieren die Passagiere einfach ein! Ich packe die Fleece-Decke aus dem kleinen, zugeschweißten Plastikbeutel auf meinem Platz aus und ziehe sie mir bis unter das Kinn. Nur mein Kopf ragt aus der Decke in die eisige Umgebungsluft hervor, und eine Hand, die den Touchscreen des Bildschirms vor mir zu bedienen versucht.

Ich blättere durch die Liste der angebotenen Filme, und stelle mir die alles entscheidende Frage: Auf einer Skala von Boyhood (Drama) bis Pride and Prejudice and Zombies (Action) – wie viel Trash will ich mir gönnen? Mit einem Blick auf die Uhr steht meine Antwort fest: Why decide, when you can have both?

Kapitel 3: „Mr. Darcy, you are as unfeeling as the undead“

Im Flugzeug

Boyhood ist ein großartiger Film. Das kann ich ganz offen sagen. Allein die Idee hinter dem Film ist eine sehr faszinierende: Regisseur Richard Linklater wollte einen Film über das Erwachsenwerden drehen, ohne sich dabei auf eine Phase zu beschränken. Das Problem, dass sich Menschen in dieser verhältnismäßig doch recht langen Zeit sehr schnell verändern, umgeht er dabei auf sehr kreative Weise: Er hat den Dreh gleichmäßig auf 11 Jahre zwischen 2002 und 2013 verteilt, dabei alle Schauspieler beibehalten und sogar das Drehbuch, an dem die heranwachsenden Schauspieler mitwirken durften, während der Produktion auf die aktuelle Situation angepasst.

Das Resultat ist ein besonderer, ein unglaublich ehrlicher Film, dessen Handlung sich nur sehr schwer in Worte fassen lässt – und letztendlich sich auch nicht in Worte fassen lassen sollte. Ich habe mir selbst vorgenommen, Boyhood noch mindestens einmal außerhalb eines Flugzeugs zu gucken, vornehmlich mit ein paar Freunden, um darüber zu diskutieren – etwas, was ich jedem Leser nur nahelegen kann.

Mit Boyhood’s Dimensionen von Wahrhaftigkeit kann Pride and Prejudice and Zombies natürlich nicht mithalten. Dennoch ist dieser Film höchst sehenswert für jeden, der sich (zum Beispiel im Englisch-Leistungskurs der gymnasialen Oberstufe) mal mit Jane Austens Original Pride and Prejudice auseinandergesetzt hat. Es ist erschreckend, wie wenige Prämissen zu dem Roman aus der Regency-Zeit hinzugefügt werden mussten, damit die Einbettung von Zombies in die Handlung zumindest einigermaßen glaubwürdig erscheint – und wie viele wörtliche Zitate aus dem Original man trotz Zombies behalten kann! So geht es natürlich weiter darum, die diversen Töchter der Bennett-Familie an den Mann zu bringen. Es geht auch weiterhin um die Qualitäten einer „accomplished lady“, zu denen nun neben „thorough knowledge of music, singing, dancing and the modern languages“ eben auch die Ausbildung in fernöstlichen Kampfstilen zählen. Die Intrigen bleiben die gleichen, nur sind eben in den meisten Fällen Zombies der Grund.

Auch wenn ich diesen Film nicht unbedingt nochmal sehen muss ein hochgradig amüsanter Zeitvertreib während des langen Flugs, der (das kann man ganz offensichtlich festhalten) im Übrigen sehr unspektakulär war.

Border Control, Zoll, Paketband, Ankunftshalle, Taxistand, Highway, Rezeption, Apartment – Bett. Der Rest des Tages vergeht dann doch (trotz einiger Wartezeiten) recht schnell.

Kapitel 4: „Clever Hobbits to climb so high“

Die lange Treppe

6:30 Uhr, der Wecker klingelt. Ich ziehe mich an und trete in die noch nicht allzu schwüle Morgenluft. Mein Apartment ist am Fuß eines Hügels, an dessen Spitze das Poolhaus steht. Neben dem Pool, dem Briefkasten und dem Ausgang befindet sich dort das Clubhaus, in dem – wie an jedem Werktag – ein Obstsalat, etwas Müsli und Kaffee zum Frühstück serviert werden. Mein Magen knurrt. So müssen sich Frodo und Sam gefühlt haben, als sie kurz vor Mordor von Gollum die steile Treppe nach Cirith Ungol hinauf geführt wurden: nagender Hunger und eine scheinbar endlose Treppe. Doch, anders als die Hobbits, erwartet mich heute morgen eine freundliche Überraschung an der Spitze: Statt von einer Spinne gebissen zu werden, gibt es Schokomuffins! Im furchtbar klischeehaften Frühstücksfernsehen sagt Donald Trump etwas Dummes. Ich nippe an meinem O-Saft und schüttele den Kopf.

Wäre ich ein faulerer Mensch, würde ich die Treppe nicht jeden Morgen zu Fuß erklimmen. Ich würde es wie so ziemlich jeder andere Bewohner hier auch machen: Mit dem Auto hoch, und dann direkt weiter zur Arbeit. Während ich zum Zähneputzen die Treppe wieder herabsteige, rauschen mehrere SUVs, BMWs und Pick-up-Trucks die gewundene Straße hinauf.

Im Büro

8:15 Uhr. In der Lobby steht ein Adler. Also kein echter – das Maskottchen irgendeiner Sportmannschaft. Wahrscheinlich Football, aber ich habe ja keine Ahnung. Offensichtlich ist heute „bring your kids to work“-day. Ein erwachsener Mann mit Superhelden-Cape führt unermüdlich den ganzen Tag Gruppen von 20 Kindern durch unser Mission Control Center. Die kleineren Kinder finden das cool. Die etwas älteren zweifeln zwar, lassen sich aber von der riesigen, aus acht Bildschirmen zusammengesetzten Videowand ablenken. Die Kollegen im Mission Control Center selbst finden das nicht so cool. Ich finde das verständlich, halte aber so einen Tag eigentlich für eine ziemlich coole Sache. Ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten Kinder die kostenlosen Softdrinks in der Kantine nicht als das Coolste dieses Tages in Erinnerung behalten werden.

Nachmittags läuft eine Gruppe seriös in Anzug gekleideter Männer – wahrscheinlich Kunden – durch das MCC. Von meinem Platz aus versuche ich zu gucken, ob auch sie von dem Mann mit Cape geführt werden. Ich kann ihn nicht entdecken.

Bevor ich das Büro verlasse, fragt mich ein Kollege, ob ich schon Pläne für das Wochenende habe. Ich musste verneinen, denn zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, welche Idee ich noch haben würde…

Kapitel 5: „Unter dem Meer ist immer Sommer“

Der Leuchtturm

Mit einem leisen Surren fliegt der Köder hinaus ins Wasser. Verhältnismäßig viele Angler stehen auf den Steinen vor dem Leuchtturm. Und ich stehe neben ihnen, an der Spitze der Insel, die ihrem Namen gerecht wird: Long Beach Island. Doch ich sollte erklären, wie ich hier hergekommen bin.

Die Frage, die sich mir Freitag und Samstag nämlich gestellt hat, nachdem sie mir von besagtem Kollegen gestellt wurde, war ja eine sehr einfache: Habe ich irgendwas vor? Und natürlich hätte ich meinen Sonntag wie meinen Samstag in weiten Teilen am Pool verbringen können. Oder ich mache etwas anderes. „Hey, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre so lange, bis ich am Meer bin“ ist ein Satz, den man eigentlich viel zu selten sagt. Oder zumindest viel zu selten ernst meint. Aber hey, ich hatte wirklich nichts besseres zu tun, als mich an den Pool zu legen, da kann ich auch mal ein bisschen zum Meer fahren. Nun liegt schon Philadelphia nicht direkt am Meer, und der Ort, an dem ich untergebracht bin, ist noch ein gutes Stück weiter landeinwärts. Außerdem hatte ich (noch) keine Ahnung, wo hier schlaue Orte sind, die man besuchen könnte. Also habe ich einfach in Google Maps auf einen Punkt im Osten an der Küste getippt, die Navigation gestartet und bin losgefahren – eine wegen der absurden Geschwindigkeitsbegrenzungen in den USA lange, aber spannende Fahrt. Vorbei an Philadelphia, über Interstates, Highways und zwischendurch auch kleinere Landstraßen, und dann über zwei kleine Brücken auf eine Insel, die teilweise nicht viel mehr als 200m breit, aber dafür 29km lang ist – und zum Atlantik hin nur aus Sandstrand besteht.

Am Meer

Perfektes Wetter, warmes Meer, ein leckeres, in weiser Voraussicht vor der Abfahrt geschmiertes Sandwich… Ich bin einfach ein paar Stunden durch die Brandung die Küste entlanggegangen, um die während der Fahrt aufgebaute Anspannung und Vorfreude einfach rauszulassen.

Erst kürzlich hatte ich noch eine Diskussion darüber, ob es wertvoll sein kann, zu sagen, ich fahre irgendwo hin, explizit ohne es geplant zu haben. Ich habe gesagt, „Nein, wenn ich die Option habe, zu planen, ist es doch zwangsläufig dann besser, weil ich nur die guten Sachen gemacht und die Zeit nicht mit den schlechten verschwendet habe.“ Wenn ich jetzt so an dem Leuchtturm stehe, muss ich meine Meinung revidieren. Natürlich, man sieht geplant nur die guten Sachen, die Attraktionen. Aber man verpasst auch sehr viel. Man verpasst ein bisschen die Aufregung, einfach mal keine Ahnung zu haben, was auf einen zukommt, und die damit einhergehende Zuversicht, dass das Wetter gut ist und man im Zweifel, sollten alle Stricke reißen, einfach zurückfährt, und ein paar Oreo-Kekse isst und sich über die eigene Verplantheit lustig zu machen. Und man verpasst die kleinen Momente, wie dieser Leuchtturm mit den Anglern, an dem ich stehe, der nicht, wie ich später erfahren werde, in meinem Reiseführer gestanden hätte – wie übrigens die ganze Insel. Ich schieße noch ein Foto mit Leuchtturm für ein junges Pärchen, die wohl hier gemeinsam Urlaub machen. Dann trete ich den zweieinhalbstündigen Heimweg an.

Kapitel 6: „The Game Is On“

Und damit möchte ich, werte Leserinnen und Leser, für diese Ausgabe schon enden. Allerdings werde ich Sie nicht verlassen, ohne ihnen einen Ausblick zu geben auf das, was folgt: Die im zweiten Teil wird es um überraschende Dinge gehen, die hier schlicht anders sind als in Deutschland – da gibt es einiges! Bis dahin empfehle ich Ihnen einen Blick auf die angehängten Bilder, die Sie bestimmt für den nächsten Monat unterhalten werden. Um es mit Sherlock Holmes Worten zu sagen: „The Game Is On!“